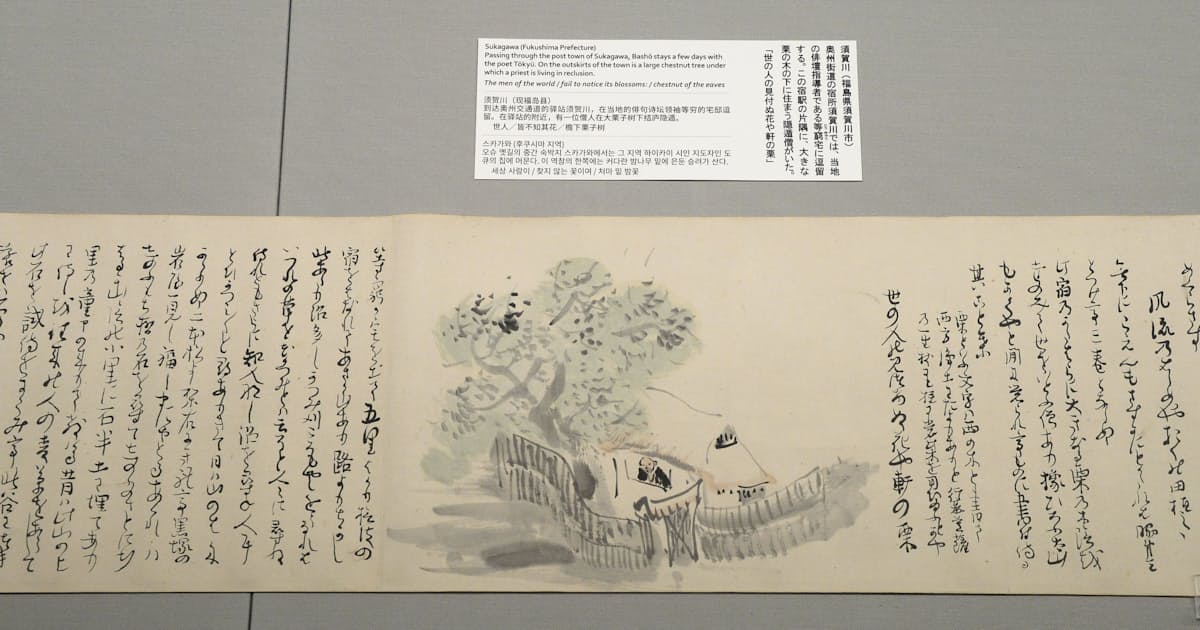

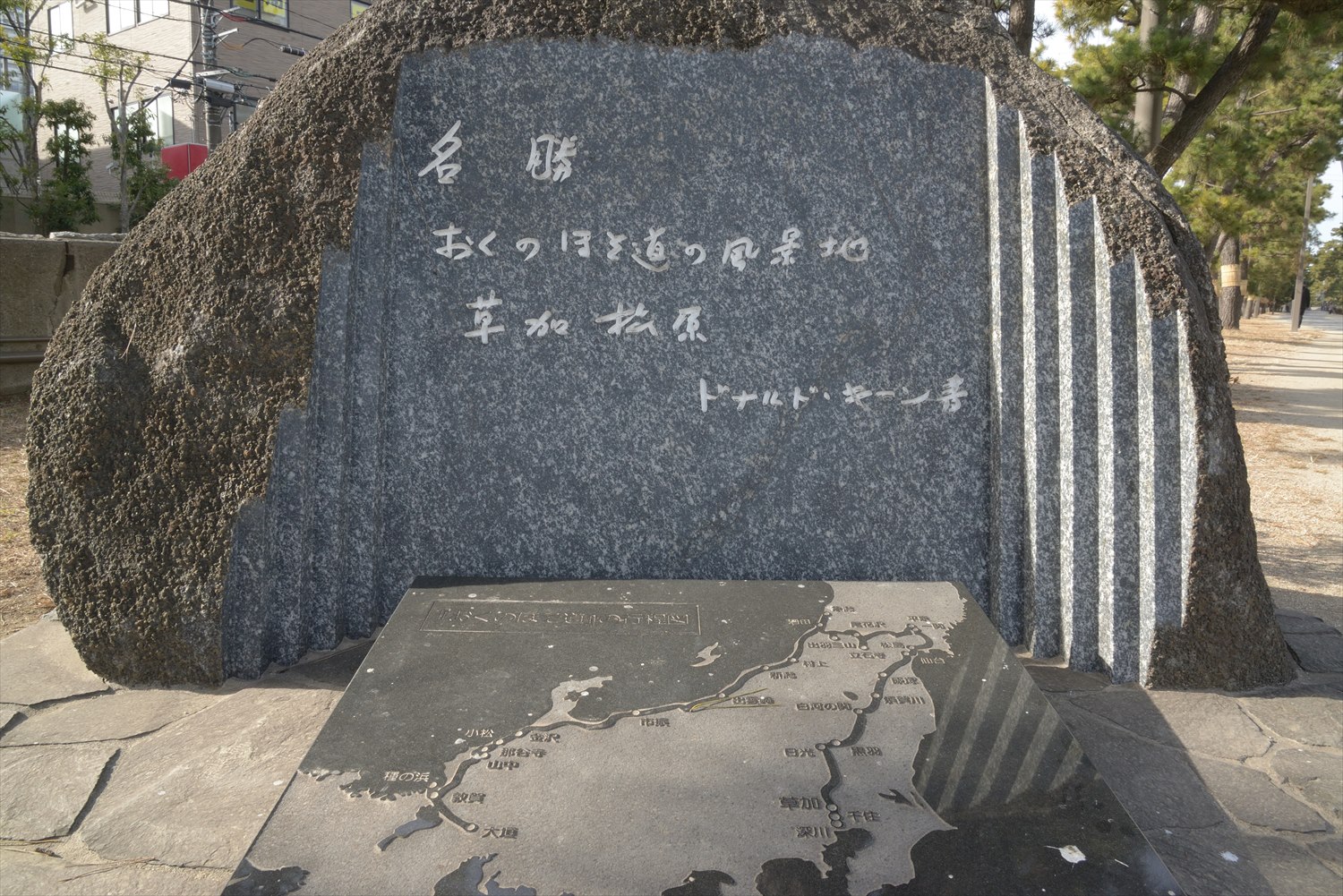

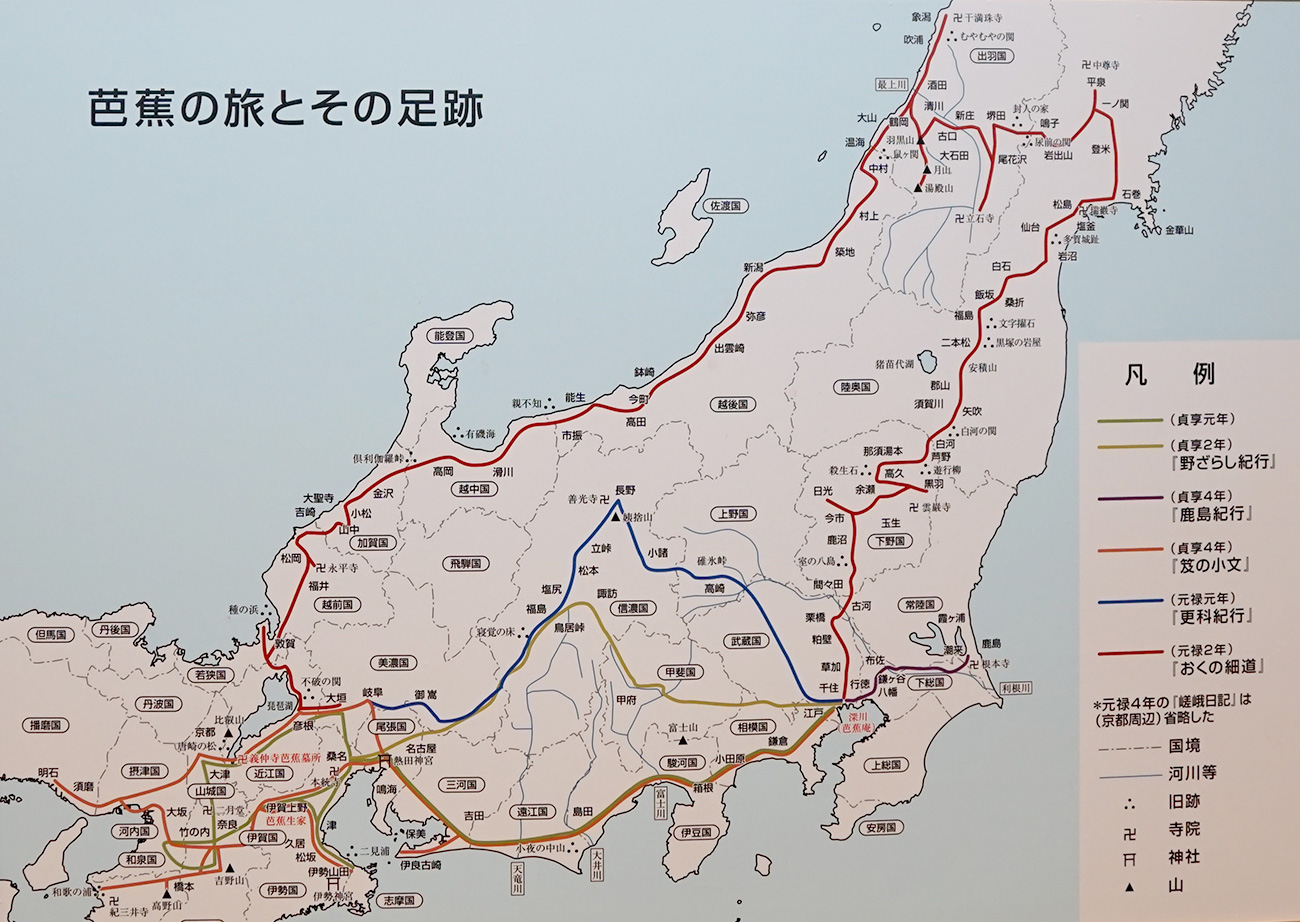

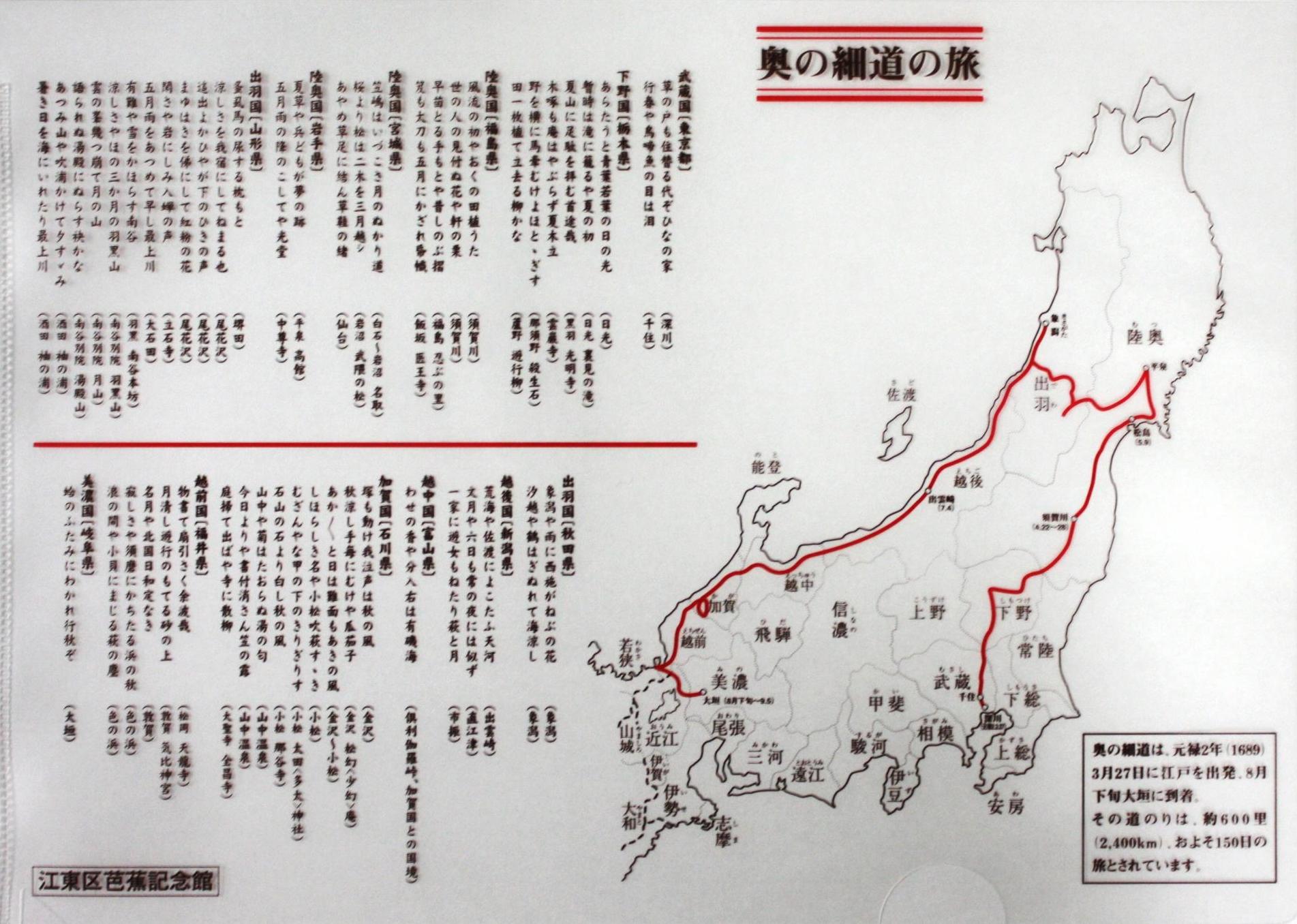

山寺芭蕉記念館 山寺の遠景はこちらから。 松尾芭蕉を知るには欠かせないスポット 「山寺芭蕉記念館」は、山寺を一望できる高台にあり、芭蕉が「奥の細道」の旅で山寺を訪れてから300年の節目を迎えることを記念し、奥の細道にゆかりの深い山寺の地奥の細道をゆく<全行程地図> より詳しい行程地図、『奥の細道』の旅の概要が知りたい方は 目次 → 奥の細道紀行 の頁をごらんください。 前のページへ戻る 奥の細道と北陸ルート 松尾芭蕉が、江戸を立って奥州から北陸を通り、大垣までの約600里をたった150日で徒歩で俳句を詠みながら旅をしたのは、驚異的だと言われています。 ちょっと、600里というのはよく分かりませんよね。 600里というのは約2,400

松尾芭蕉 奥の細道 旅のルートに沿った全ての俳句と季語を網羅 和のこころ Com

芭蕉 奥の細道 ルート

芭蕉 奥の細道 ルート- 奥の細道は1日平均「16km」のルートだった!? 「子いわく、三十にして立つ」なんて良く言われるが。なんと松尾芭蕉が奥の細道の旅に出たのは、近年の研究では「 46歳頃 」というのが一般的なのだ。 現代人の感覚からすればちょうど働き盛りではないか!Amazonで光田 和伸の芭蕉と旅する「奥の細道」 歩いたルート順に名句を味わう (PHP文庫)。アマゾンならポイント還元本が多数。光田 和伸作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また芭蕉と旅する「奥の細道」 歩いたルート順に名句を味わう (PHP文庫)もアマゾン配送商品なら通常配送

松尾芭蕉は忍者だった その生涯や代表作 奥の細道 5つのミステリーを徹底解剖 和樂web 日本文化の入り口マガジン

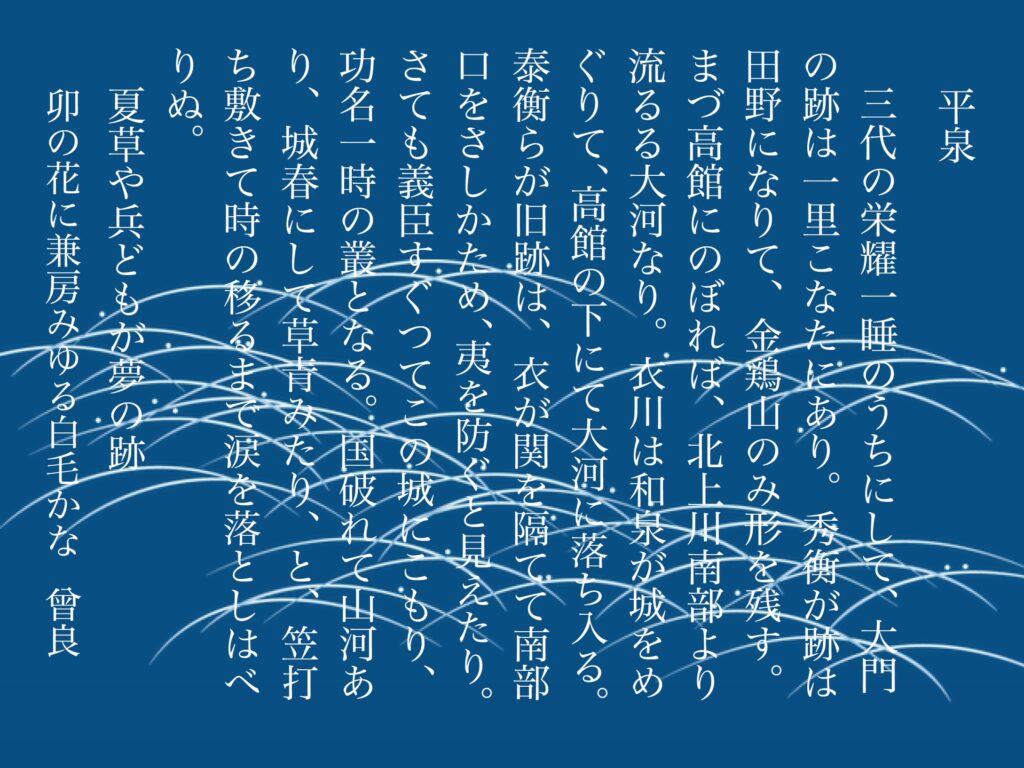

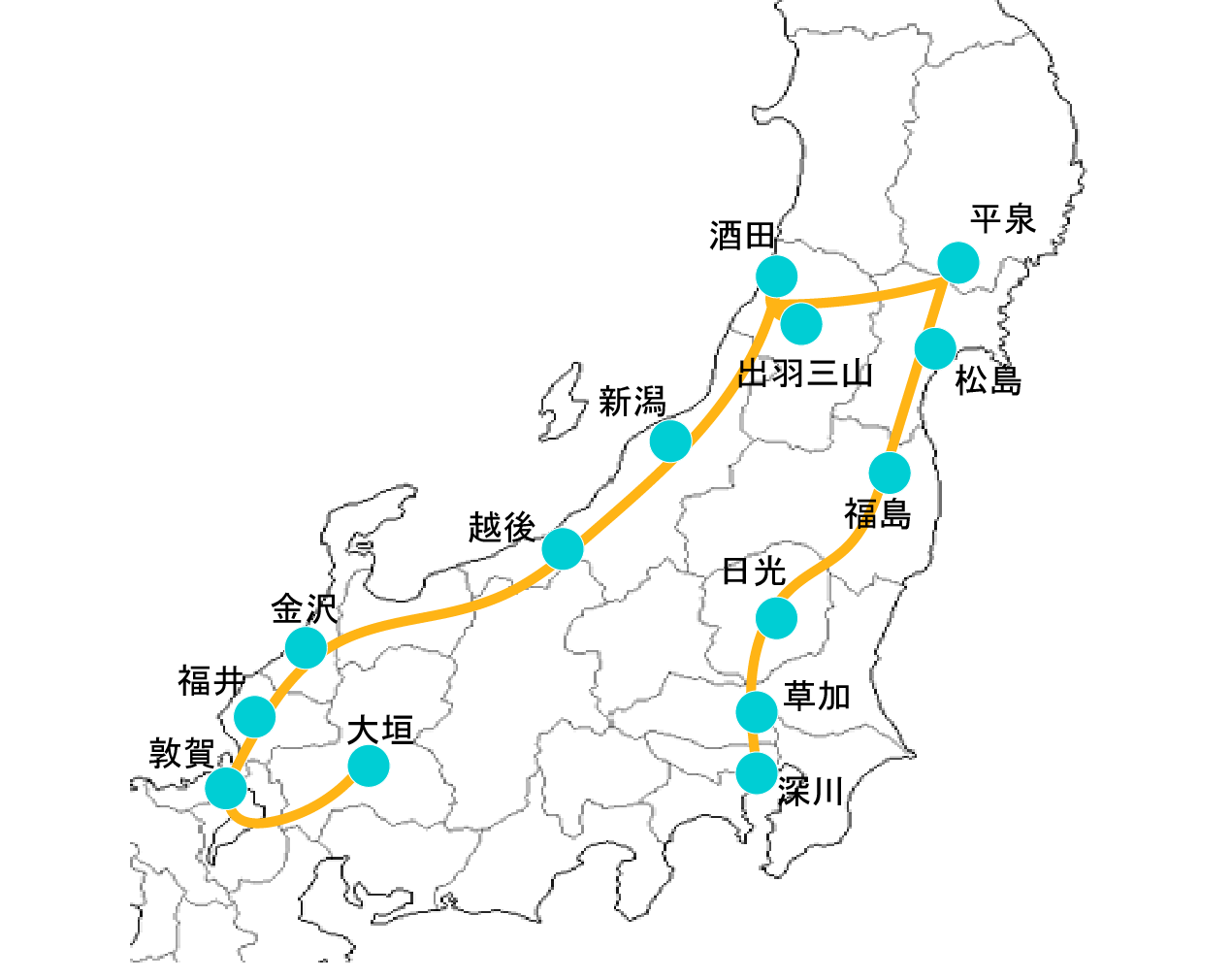

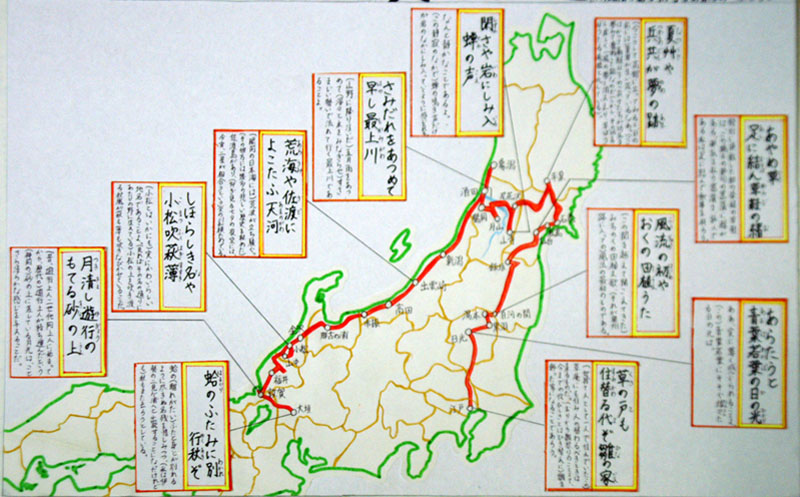

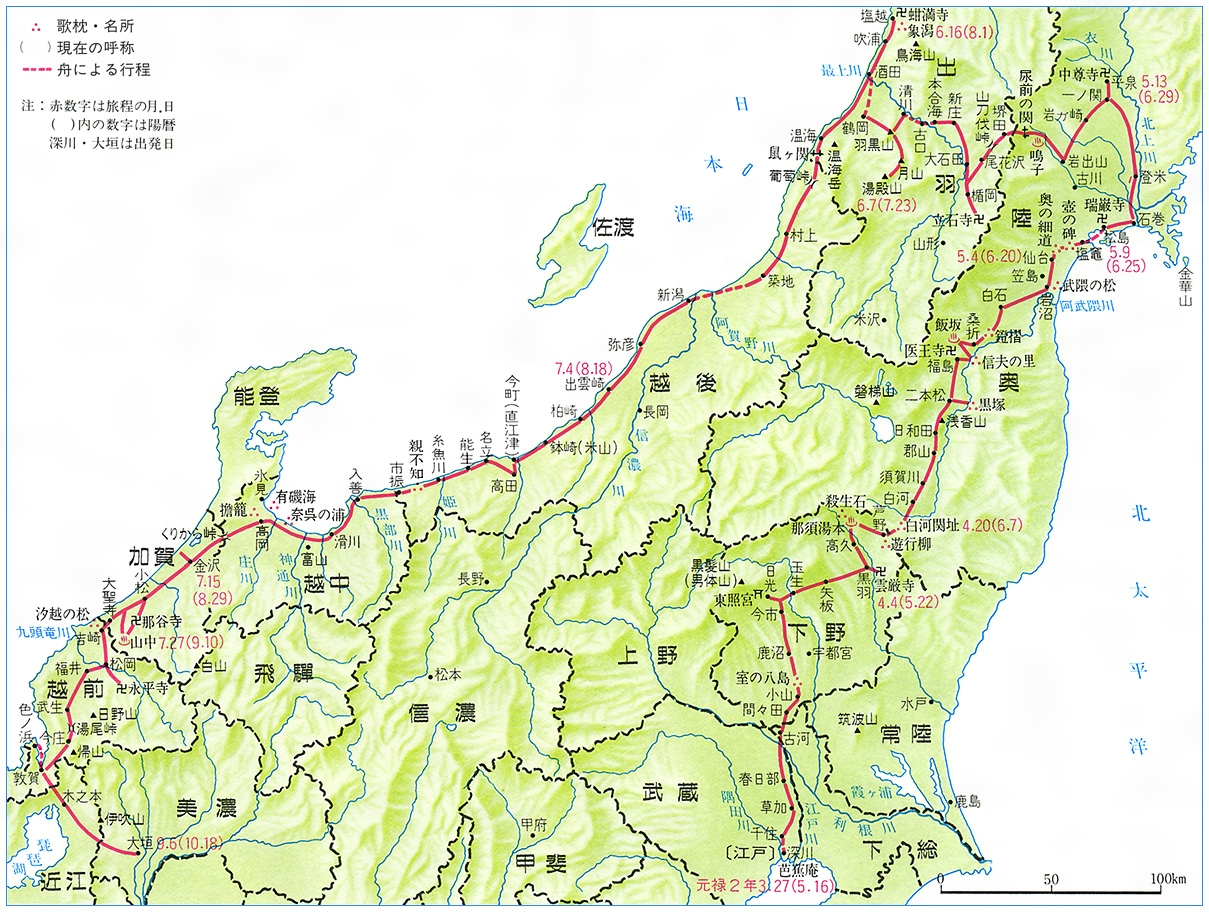

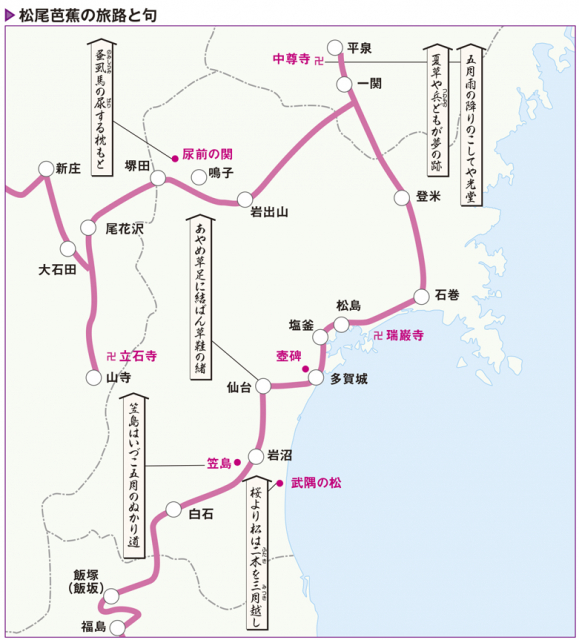

『奥の細道』では、江戸の深川を出発し、 日光→松島→平泉まで行き、山形を通って新潟から金沢に入るルートを通ります。 その後、敦賀に行って大垣に到着。 そして、伊勢に向けて出発するまでが『奥の細道』に書かれている内容です。奥の細道の一関ルート 日本の道100選に選ばれている、一関市道金沢(かざわ)線と岩ガ崎線。 この道はトレースがとにかく面倒で、ルートが非常に分かりづらかった。 要は松尾芭蕉の歩いた道をたどればいいので、事前に調べまくりました。 新・奥の細道 宮城の自然歩道 > 水芭蕉のみち 定義如来から泉ヶ岳駐車場までの102km 古刹・定義如来山門から泉ヶ岳へ向かいます。 蔵王連峰や仙台市内を一望できるのが魅力です。 春には水芭蕉、秋には紅葉が美しいコースです。

奥の細道・山形県編 奥の細道・概要 : 松尾芭蕉は元禄2年(16)旧暦3月27日、門人河合曾良と共に、江戸深川の居宅である芭蕉庵を出立し「奥の細道」の行脚の旅を始めました。 「奥の細道」の主な目的は西行法師や能因法師等多くの文人墨客が和歌奥の細道 ルート 奥の細道をたどる旅(紹介している月日は全て旧暦です) 松島 松尾芭蕉の弟子である曾良が記した日記によると3月27日に江戸を出て松島に到着したのは5月9日。 松島は旅の目的のひとつであり「旅立ち」の条で「松島の月まづ心にかかりて」と記しています。松尾芭蕉(奥の細道・越後路:新潟県・編) ・前日泊まった 羽州浜街道 温海宿の鈴木所左衛門家を出立。 この際、門人である曾良とは別行動をとり、曾良は徒歩で温海温泉に向かい、松尾芭蕉は馬で鼠ヶ関に向かっています。 詳細は不明ですが鼠ヶ関

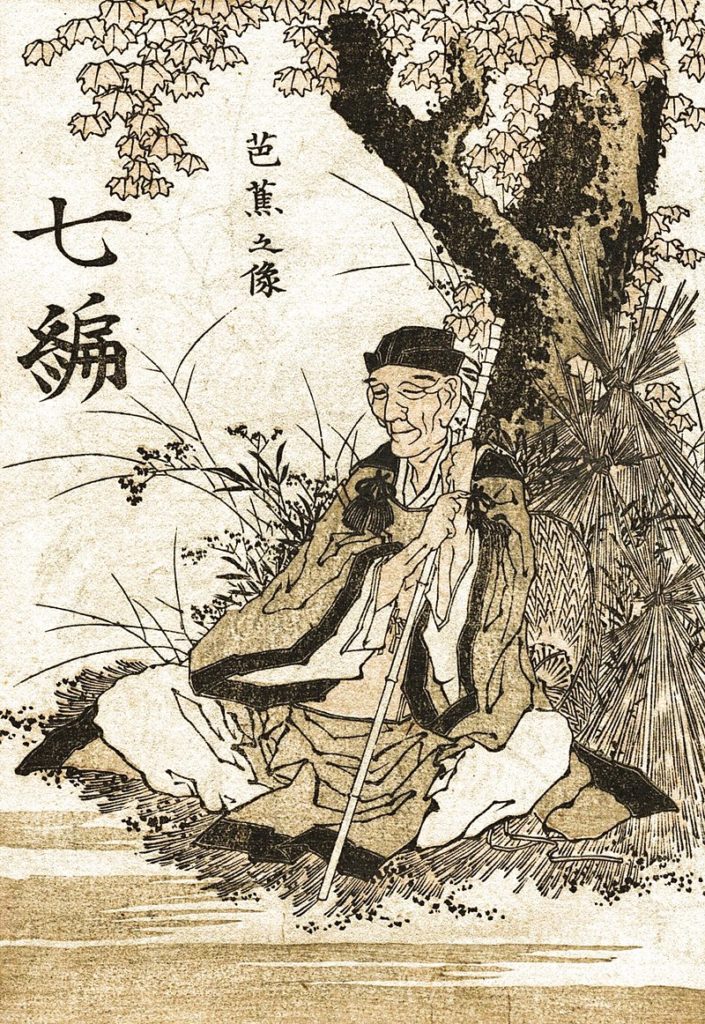

奥の細道 「奥の細道」は、芭蕉が崇拝する西行の500回忌にあたる16年(元禄2年)に、門人の河合曾良を伴って江戸を発ち、奥州、北陸道をめぐった際の紀行文。 東北に点在する歌枕や古跡を訪ねることが、最大の目的だったとされている。 有名な「奥芭蕉がおくのほそ道の旅に出た元 禄2年(16)は、尊敬する西行 法師の500回忌にあたり、旅の目 的は先人がめぐった歌枕の地を自分 の足で辿り、心を寄せるためとされ ています。 この他にも、自分の俳諧を極め るため、源義経のゆかりの地を訪ね 芭蕉の奥の細道のルートと与謝蕪村の句 → 五月雨や大河を前に家二軒 五月雨をあつめて早し最上川 奥の細道 末の松山 原文と現代語訳 (幸若舞 敦盛「人間五十年下天のうちを比ぶれば夢幻のごとくなり」にも触れています)

電子足跡 おくのほそ道歩き旅トップページ 松島 宮城県 から象潟 秋田県 へ

蕪村が 奥の細道 書写 最古作品か 芭蕉を敬愛 日本経済新聞

| レンタカーなど | レンタカーなど | レンタカーなど松尾芭蕉の功績と噂についてまとめてみました 8月19日は俳句の日。 俳句といえば思い浮かべるのが松尾芭蕉。 教科書でも必ず習う松尾芭蕉ですがなにがすごかったのか、いまひとつピンとこないという方も多いはず! 松尾 松尾芭蕉が西行を尊敬したと思われるわけ もともと『奥の細道』の旅の目的は、 古来からある「歌枕の地」を訪ねることと、自分の俳句を多くの地に広めること でした。 そして、もう1つが、この西行没後500年の記念すべき年に自分の足で西行の跡を歩いたということです。

おくのほそ道 鳴子温泉郷

電子足跡 おくのほそ道歩き旅 松島から石巻へ 石巻街道

松尾芭蕉、奥の細道を辿る旅・出羽街道(中山平~堺田) 年05月30日 (土) 05時37分50秒 テーマ: ウォーキング まだまだ自粛中の5月中旬。 週末のウォーキングは前週に続いて、宮城県内の旧街道・奥の細道を散策。 平泉を発って、鳴子温泉を通過した松尾芭蕉(奥の細道・越前路:福井県・編) ※ 「全国の松尾芭蕉:縁の社寺・温泉」は「郷土資料辞典」、「日本の城下町」、「観光パンフレット」、「観光地案内板」、「関係HP」等を参考にさせていただいています。『おくのほそ道』(おくのほそみち)は、元禄文化期に活躍した俳人 松尾芭蕉の紀行及び俳諧。元禄15年(1702年)刊。 日本の古典における紀行作品の代表的存在であり、芭蕉の著作中で最も著名で「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也」 という冒頭より始まる。

立石寺 松島 塩釜 奥の細道を歩く 松尾芭蕉と旅する観光紀行のススメ 山形 仙台編 古典のいぶき

奥の細道紀行3年記念 松尾芭蕉の笠塚 鹿沼市光太寺 鹿沼市デジタル コミュニティ推進協議会

山形県の町並みと歴史建築(ホーム)>松尾芭蕉の奥の細道の足跡>象潟(秋田県にかほ市) 奥の細道・秋田県編 元禄2年(16)6月16日(新暦8月1日)、松尾芭蕉と河合曾良は 三崎峠 を越え、秋田県側の小砂川宿、関宿を経て象潟に到着。おくのほそ道・義経伝説 滝めぐり 「義経北国落ち」と「奥の細道」 今から800年前、義経は日本海沿いに北上し、最上川をさかのぼって平泉を目指しました。 その502年後、俳人松尾芭蕉は、江戸(深川)を出発。 平泉を経由し最上川を下り日本海沿いを

奥の細道ルートとは 松尾芭蕉が旅した有名な俳句の場所を地図で解説 Belcy

おくのほそ道たび紀行 のブログ記事一覧 温泉めぐり紀行

奥の細道紀行330年企画 最上川と芭蕉ゆかりの地を歩く 国内 風の旅行社

奥の細道を訪ねて ツアー クラブツーリズム

旧車で巡る 奥の細道 Bmw Motorcycle Owners Club

奥の細道の出発点をめぐって 東京 足立区と荒川区が長年 熱い論争を繰り広げる 知のソムリエ

奥の細道

奥の細道を歩く 松尾芭蕉 奥の細道 紀行 top頁 デジカメを持って歩こう

千住から街道を通って日光へ 旅行作家 下川裕治がたどる 奥の細道 旅2 朝日新聞デジタルマガジン And

松尾芭蕉 奥の細道 の感想や俳句 内容 ルートを簡単に解説 俳諧を芸術にした紀行作品 古典のいぶき

松尾芭蕉は忍者だった その生涯や代表作 奥の細道 5つのミステリーを徹底解剖 和樂web 日本文化の入り口マガジン

Amazon Com 芭蕉と旅する 奥の細道 歩いたルート順に名句を味わう Php文庫 Japanese Edition Ebook 光田 和伸 Kindle Store

おくのほそ道 平泉 松尾芭蕉 名文電子読本 解説サイト

機械的に 大事にする 投獄 笈 日記 現代 語 訳 ベッド 異常な バルセロナ

立石寺 松島 塩釜 奥の細道を歩く 松尾芭蕉と旅する観光紀行のススメ 山形 仙台編 ページ 2 古典のいぶき

おくのほそ道 深川の芭蕉庵

奥の細道 のルートって 奥の細道 に学ぶ 表現の力 ベネッセ 教育情報サイト

まさに芭蕉マジック 七夕に味わいたい松尾芭蕉 おくのほそ道 の傑作俳句 新潟県 歴史 文化 Japaaan

日本遺産 松尾芭蕉も生き返る 出羽三山 生まれかわりの旅 Enysi

ここから 奥の細道 が始まる 北千住 南千住 東京 の旅行記 ブログ By 旅する人さん フォートラベル

電子足跡 おくのほそ道歩き旅 酒田から吹浦を通り象潟へ おくのほそ道最北の地

Tabi Suruzo 少し前の5 16日が 旅の日 で その理由が松尾芭蕉が奥の細道 に出発した日だったからだったんだけど 5ヶ月でこのルート踏破したらしい しっかり自分の足で歩くのが旅の一つの良さだし 交通機関とか整ってる今こんなことやるって発想が浮かば

新 奥の細道 宮城の自然歩道 水芭蕉のみち 宮城県公式ウェブサイト

奥の細道を辿るスマホスタンプラリー 大垣 西美濃観光ポータル 水都旅 すいとりっぷ

迫る夕闇 関所を越えて山形へ 旅行作家 下川裕治がたどる 奥の細道 旅9 朝日新聞デジタルマガジン And

奥の細道prologue

松島を訪れた芭蕉の心に思いめぐらせ 旅行作家 下川裕治がたどる 奥の細道 旅7 朝日新聞デジタルマガジン And

奥の細道 仙台 奥の細道を訪ねて 宮城県仙台市top頁

松尾芭蕉

奥の細道を旅する 1 旅立ち 深川 千住 Bashou008のブログ

松尾芭蕉 奥の細道 の感想や俳句 内容 ルートを簡単に解説 俳諧を芸術にした紀行作品 古典のいぶき

俳聖 松尾芭蕉の足跡をたどる旅 奥の細道仮想旅行

奥の細道をゆく 全行程地図

奥の細道とは 簡単にわかりやすく解説 内容や時代背景 詠まれた俳句など 俳句の教科書 俳句の作り方 有名俳句の解説サイト

松尾芭蕉 奥の細道 旅のルートに沿った全ての俳句と季語を網羅 和のこころ Com

山形県の おくのほそ道 松尾芭蕉ゆかりの地 東北ウェブ

実は忍者だった 松尾芭蕉の 奥の細道 のルートが凄いと話題に これはヤバい ジブリやディズニーの怖い都市伝説

3

松尾芭蕉の足跡を訪ねる おくのほそ道 さんぽコース 千住から草加松原まで 旧日光街道を歩く さんたつ By 散歩の達人

三重県 俳句 奥の細道 福島 福島県福島市

島学区まちづくり協議会瓦版 島ふるさと土曜塾 奥の細道芭蕉の句を訪ねて 続き

ここから 奥の細道 が始まる 北千住 南千住 東京 の旅行記 ブログ By 旅する人さん フォートラベル

松島を訪れた芭蕉の心に思いめぐらせ 旅行作家 下川裕治がたどる 奥の細道 旅7 朝日新聞デジタルマガジン And

クラカスはつらいよ弐 旧暦10月12日 芭蕉忌

かわさんぽ 奥の細道のルートにもなっている鹿沼駅前の木製の松尾芭蕉像 後ろから悪い奴に狙われているような配置になってしまっています ちゃらぽこtwitter散歩会 T Co Gspdnmhdgu Twitter

奥の細道を歩く 松尾芭蕉 奥の細道 紀行 top頁 デジカメを持って歩こう

深川 草の戸も住替る代ぞひなの家 時代を超え残る俳聖の心 おくのほそ道まわり道 福島民友新聞社 みんゆうnet

和洋女子大学 学部 学科 日本文学文化学科 学科ブログ

奥の細道ルートとは 松尾芭蕉が旅した有名な俳句の場所を地図で解説 Belcy

おくの細道 俳句の旅 おくの細道 Youtube

奥の細道を旅する 1 旅立ち 深川 千住 Bashou008のブログ

松尾芭蕉も通った旧江戸川と新川 鹿島紀行 鹿島詣 1687 江戸川フォトライブラリー

おくのほそ道とは コトバンク

電子足跡 おくのほそ道歩き旅トップページ 松島 宮城県 から象潟 秋田県 へ

1

奥の細道を読む Chiaki Komiya

奥の細道 自然は偉大なチャーチスト 楽天ブログ

松尾芭蕉 奥の細道を辿る旅 出羽街道 中山平 堺田 しちろう旅日記

松尾芭蕉 奥の細道 旅のルートに沿った全ての俳句と季語を網羅 和のこころ Com

奥の細道とは 簡単にわかりやすく解説 内容やルート 俳句の意味 作者について 日本史事典 Com 受験生のための日本史ポータルサイト

芭蕉がほめた湯を求めて山中温泉へ 旅行作家 下川裕治がたどる 奥の細道 旅14 朝日新聞デジタルマガジン And

旅と文学 文学探訪 4 おくの細道

ミニ奥の細道を歩きませんか 大垣市公式ホームページ 水の都おおがき

奥の細道ルートとは 松尾芭蕉が旅した有名な俳句の場所を地図で解説 Belcy

Brm502日本橋1000ツールド奥の細道 ジグザグと 奥の細道 面白い カッチンのたわいもない出来事

おくのほそ道 平泉 松尾芭蕉 名文電子読本 解説サイト

芭蕉と旅する 奥の細道 歩いたルート順に名句を味わう Php文庫 Kazunobu Mitsuta Amazon Com Books

奥の細道の旅

寄稿 奥の細道での芭蕉と曽良と出羽国 斎藤秀夫 米沢日報デジタル

日光の滝から川を越え那須塩原へ 旅行作家 下川裕治がたどる 奥の細道 旅3 朝日新聞デジタルマガジン And

散策 水の都 大垣 岐阜県 松尾芭蕉がたどり着いた むすびの地 世田谷自然食品

奥の細道 むすびの地 防災リテラシー研究所

千住から街道を通って日光へ 旅行作家 下川裕治がたどる 奥の細道 旅2 朝日新聞デジタルマガジン And

奥の細道シリーズ

奥の細道 とは 元禄時代に書かれた松尾芭蕉の紀行文をわかりやすく解説 Rinto

奥の細道でお馴染みの 松尾芭蕉ゆかりの地

奥の細道 の宮城県内の風景をめぐる 俳人 松尾芭蕉の足跡をたどる おくのほそ道の風景地 カルチャー まっぷるトラベルガイド

奥の細道踏破計画

奥のほそ道追体験コース コースのご案内 古都ひらいずみガイドの会

奥の細道

松尾芭蕉 奥の細道 の感想や俳句 内容 ルートを簡単に解説 俳諧を芸術にした紀行作品 古典のいぶき

尾花沢 涼しさを我宿にしてねまる也 這出よかひやが下のひきの声 おくのほそ道まわり道 福島民友新聞社 みんゆうnet

奥の細道とは 簡単にわかりやすく解説 内容やルート 俳句の意味 作者について 日本史事典 Com 受験生のための日本史ポータルサイト

松尾芭蕉 奥の細道 旅のルートに沿った全ての俳句と季語を網羅 和のこころ Com

5分でわかる 奥の細道 ルートや場所 俳句の意味や解説をご紹介 ホンシェルジュ

販売物 芭蕉記念館 公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

那須野の旅人 芭蕉も立ち寄った白河関 奥の細道十章目

俳人 松尾芭蕉生誕370年記念特集 特集 大垣地域ポータルサイト西美濃

歌って暗記 奥の細道 松尾芭蕉 を歌って覚えよう 月日は から 面八句 表八句 を まで Youtube

奥の細道の冒頭ってどんな感じなのか内容をわかりやすくまとめみた

奥の細道ルート振り返り 若葉マークのお遍路さん

松尾芭蕉の足跡を訪ねる おくのほそ道 さんぽコース 千住から草加松原まで 旧日光街道を歩く さんたつ By 散歩の達人

奥の細道を読む Chiaki Komiya

実は忍者だった 松尾芭蕉の 奥の細道 のルートが凄いと話題に これはヤバい ジブリやディズニーの怖い都市伝説

奥の細道旅立の地船着き場 Npo法人 千住文化普及会

奥の細道を訪ねて第7回 芭蕉が逗留し湯に浸かった鯖湖湯 飯坂温泉散策 In 福島 飯坂温泉 福島県 の旅行記 ブログ By Wt信さん フォートラベル

実方中将の墓を通り過ぎた松尾芭蕉 日本人初の世界一周 追跡調査 と 義経記 太平記 の世界

奥の細道歩き旅 全行程図

0 件のコメント:

コメントを投稿